|

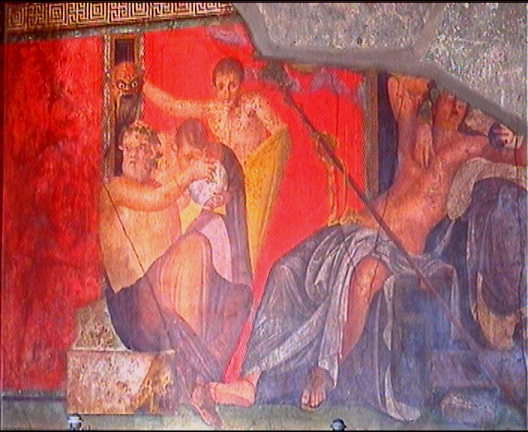

Comment comprendre cette scène

? Comment interpréter le vase (skyphos ou cotyle ?) que

tend un vieux silène à son jeune compagnon au regard

mi-fasciné mi-terrifié ? S'agit-il d'un miroir

oraculaire où le jeune initié découvre une

scène prophétique flottant à la surface

du vin ou sur les parois du vase

?  Pour les lecteurs du Miroir

de Baltrusaitis, il y a là une formidable leçon

de catoptrique Pour les lecteurs du Miroir

de Baltrusaitis, il y a là une formidable leçon

de catoptrique où le peintre semble aller jusqu'à

démystifier les subterfuges de l'initiation ; car un comparse,

qui se tient derrière le jeune myste, brandit le masque

d'un silène ivre qui se reflète dans le miroir

magique. Attentif à diriger correctement le masque, il

semble sourire de la naïveté de son jeune compagnon.

Il me semble d'autant plus intéressant d'interroger cette

hypothèse du miroir que c'est au moment où Dionysos

était "ailleurs" où le peintre semble aller jusqu'à

démystifier les subterfuges de l'initiation ; car un comparse,

qui se tient derrière le jeune myste, brandit le masque

d'un silène ivre qui se reflète dans le miroir

magique. Attentif à diriger correctement le masque, il

semble sourire de la naïveté de son jeune compagnon.

Il me semble d'autant plus intéressant d'interroger cette

hypothèse du miroir que c'est au moment où Dionysos

était "ailleurs" , fasciné par sa

propre image dans le miroir que les Titans avaient glissé

parmi les jouets de la corbeille, qu'il fut capturé pour

être démembré. Or ce reflet menteur en évoque

un autre ; car un amour ailé tend lui aussi un

miroir à la jeune femme qui se pare pour le jour de

ses noces et le peintre n'a pas manqué de représenter

fidèlement son

reflet , fasciné par sa

propre image dans le miroir que les Titans avaient glissé

parmi les jouets de la corbeille, qu'il fut capturé pour

être démembré. Or ce reflet menteur en évoque

un autre ; car un amour ailé tend lui aussi un

miroir à la jeune femme qui se pare pour le jour de

ses noces et le peintre n'a pas manqué de représenter

fidèlement son

reflet . Si, à

l'évidence, certaines scènes de la frise s'appellent

et se répondent comme en écho, il me semble qu'il

faudrait aussi analyser cette symétrie des miroirs. Où

est la réalité, où est l'illusion ? La symbolique

de la fresque, qui suppose le dédoublement entre le mariage

tout humain de l'initiée et la part divine de son initiation

mystique, me semble une mise en abyme très moderne de

cette rhétorique des reflets. . Si, à

l'évidence, certaines scènes de la frise s'appellent

et se répondent comme en écho, il me semble qu'il

faudrait aussi analyser cette symétrie des miroirs. Où

est la réalité, où est l'illusion ? La symbolique

de la fresque, qui suppose le dédoublement entre le mariage

tout humain de l'initiée et la part divine de son initiation

mystique, me semble une mise en abyme très moderne de

cette rhétorique des reflets.

Pourtant, ni Gilles Sauron ni Paul

Veyne n'interprètent cette image énigmatique en

relation avec le miroir oraculaire : notre jeune silène

boit comme on boit à l'eau d'une source, affirme Gilles

Sauron. Mais cette source est une source de vin. Il faut en effet

comparer cette scène à

la précédente : Dionysos est ici le dieu civilisateur qui donne aux hommes

le vin de la culture en lieu et place du lait de la nature. La

pierre taillée sur laquelle est assis le vieux silène

couronné de lierre en témoigne, nous ne sommes

plus ici dans les montagnes du Parnasse où s'ébattent

les bergers du dieu Pan mais bien sur l'agora de quelque cité

grecque. Aux pieds nus de la scène précédente

ont d'ailleurs succédé les chaussures fermées

de la vie civilisée. Quant au jeune silène qui

pose son himation de couleur safran, il serait prêt à

se couvrir du masque qu'il brandit pour célébrer

l'une de ces danses dont Platon écrit qu'elles miment

des gens ivres dans certaines initiations. Selon Pierre Grimal,

des masques évoquant les génies de la terre et

de la fécondité étaient effectivement présents

dans le cortège dionysiaque. Les silènes que l'on

voyait tout à l'heure dans

la nature

: Dionysos est ici le dieu civilisateur qui donne aux hommes

le vin de la culture en lieu et place du lait de la nature. La

pierre taillée sur laquelle est assis le vieux silène

couronné de lierre en témoigne, nous ne sommes

plus ici dans les montagnes du Parnasse où s'ébattent

les bergers du dieu Pan mais bien sur l'agora de quelque cité

grecque. Aux pieds nus de la scène précédente

ont d'ailleurs succédé les chaussures fermées

de la vie civilisée. Quant au jeune silène qui

pose son himation de couleur safran, il serait prêt à

se couvrir du masque qu'il brandit pour célébrer

l'une de ces danses dont Platon écrit qu'elles miment

des gens ivres dans certaines initiations. Selon Pierre Grimal,

des masques évoquant les génies de la terre et

de la fécondité étaient effectivement présents

dans le cortège dionysiaque. Les silènes que l'on

voyait tout à l'heure dans

la nature  sont devenus

ici les compagnons du Dionysos civilisateur dont ils sont désormais

les prophètes : "Ils ont été envoyés

par leur maître, écrit Euripide dans Les

Bacchantes, pour proclamer sa divinité en Grèce"... sont devenus

ici les compagnons du Dionysos civilisateur dont ils sont désormais

les prophètes : "Ils ont été envoyés

par leur maître, écrit Euripide dans Les

Bacchantes, pour proclamer sa divinité en Grèce"...

Pour Paul Veyne, l'explication est

plus prosaïque : la scène représenterait le

rite de passage au cours duquel on donnait "du vin à

boire aux garçonnets pour la première fois de leur

vie". Cette initiation au vin avait lieu au printemps,

lors de la grande fête de Dionysos et c'est donc à

travers une image

convenue  (Silène

donnant à boire à un jeune satyre dans le "chous"

destiné à ce rite), que le peintre aurait représenté

l'initiation du garçon au vin comme il a représenté

celle de la fille à l'amour à travers l'image convenue

de l'ostentation du phallus. (Silène

donnant à boire à un jeune satyre dans le "chous"

destiné à ce rite), que le peintre aurait représenté

l'initiation du garçon au vin comme il a représenté

celle de la fille à l'amour à travers l'image convenue

de l'ostentation du phallus.

Mais, tandis que s'accomplit ce

rite, l'autre satyre fait une farce à la jeune fille qui

se trouve à la droite du Silène, sur le mur contigu.

Il brandit un masque d'épouvante (autre image courante

dans l'iconographie gréco-romaine) ; le Silène,

tout occupé à initier son jeune compagnon au vin,

n'a rien vu mais, au cri d'effroi que pousse la jeune fille,

il tourne vers elle un regard interrogateur. |